Диссеминированный туберкулез легких: что это, классификация

Диссеминированный туберкулез легких представляет собой опасную форму туберкулеза, которая характеризуется многочисленными очагами в легочной ткани. Термин диссеминация обозначает рассеивание. То есть микобактерии из туберкулезных очагов распространяются (рассеиваются) по всем возможным направлениям в легких.

Диссеминированный туберкулез легких представляет собой опасную форму туберкулеза, которая характеризуется многочисленными очагами в легочной ткани. Термин диссеминация обозначает рассеивание. То есть микобактерии из туберкулезных очагов распространяются (рассеиваются) по всем возможным направлениям в легких.

На долю диссеминированного туберкулеза легких статистика относит до 15% из всех случаев заболевания туберкулезом. В большинстве случаев этой формой туберкулеза заболевают лица пожилого возраста

Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое может развиться у любого человека, независимо от его социального и финансового положения. Туберкулез имеет несколько видов и форм. Некоторые виды этого заболевания развиваются только при определенных условиях. Так, например, диссеминированный туберкулез может возникнуть только у человека с недостаточным иммунным ответом.

Содержание статьи

Диссеминированный туберкулез легких – что это

Воспаление при туберкулезе носит специфический характер. Палочки Коха образуют в легких участки некроза, ограниченные различными иммунными клетками. Такой участок может быть один или их может быть несколько. Размер воспалительного аффекта варьирует от 1мм до площади всего легкого. Виды туберкулеза различаются по количеству и диаметру туберкулезного очага.

Справочно. Диссеминированный туберкулез – это множество мелких очагов в тканях одного или обоих легких, а также других органах. Такие аффекты могут сливаться между собой, образуя более крупные очаги, но их всегда множество.

В начале патологического процесса иногда наблюдается диссеминированный туберкулез одного легкого, но чаще очаги обнаруживаются во всех долях обоих легких. Такое быстрое распространение инфекции обусловлено путями её попадания в ткани.

При данном виде туберкулеза палочка Коха попадает в организм и не встречает там мощного иммунного ответа. В норме иммунная система взрослого человека не пускает микобактерии дальше места их внедрения в легкие. Однако при значительном снижении иммунитета препятствий распространению нет. Микобактерии свободного перемещаются по легким и могут попадать в другие органы и ткани.

Справочно. Перемещение бактерий осуществляется с помощью крови (гематогенно), лимфы (лимфогенно) и бронхов (бронхогенно). Последние два варианты способствуют распространению инфекции по легким, первый – по всему организму.

Гематогенный путь считают самым опасным. Если микобактерии попали в кровь, значит иммунитет окончательно сдался и возбудителю ничего не мешает проникнуть во все органы и ткани. Такой вид диссеминированного туберкулеза, при котором в легких наблюдаются очаги до 2мм, и возбудитель обнаруживается в крови и других тканях организма, называют милиарным.

При обследовании каждого больного важно определить данный диссеминированный туберкулез легких заразен или нет. Для этого берут на бактериологическое исследование мокроту или смывы бронхов. Почти всегда при данном виде заболевания в мокроте обнаруживаются бактерии.

Важно. Больные диссеминированным туберкулезом очень быстро становятся заразными. Кроме того, при гематогенном распространении заразна даже кровь больного.

Классификация диссеминированного туберкулеза легких

Заболевание классифицируют по пути распространения и течению патологического процесса. По пути распространения выделяют следующие формы:

- Бронхогенная. Самая благоприятная из всех. Бронхогенным путем палочки Коха могут распространяться даже при относительно сохранном иммунитете. Это должен быть обязательно туберкулез открытой формы, при котором больной вначале откашливает бактерии, а затем вновь их аспирирует. Происходит аутозаражение и распространение инфекции по легким. Очаги при этом достаточно крупные, чаще расположены в верхних отделах.

- Лимфогенная. В этом случае микобактерии проникают в лимфатическую систему и распространяются по её сосудам. При этом очаги будут мельче, и большая их часть будет располагаться у корней легких. Лимфатические узлы корня легкого увеличены, корень полициклически расширен.

- Гематогенная. Самая неблагоприятная из всех. Микобактерии вначале проникают в малый круг кровообращения и разносятся по легким. Здесь возникает большое количество очень мелких аффектов. Их может быть больше, чем здоровой ткани легких. Затем палочки попадают в большой круг кровообращения и разносятся по остальным органам и тканям. Так может возникнуть туберкулезный менингит, спондилит, гепатит, нефрит и другие заболевания.

- Смешанная. Сочетание двух или более перечисленных вариантов.

Кроме того, выделяют три типа течения диссеминированного туберкулеза: острую, подострую и хроническую.

Острый диссеминированный туберкулез

Часто имеет гематогенное распространение. Развивается гораздо стремительнее любой другой формы туберкулеза. Это  диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. Все очаги свежие, недавно появившиеся, каверн и соединительной ткани еще нет.

диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. Все очаги свежие, недавно появившиеся, каверн и соединительной ткани еще нет.

Выделяют два возможных неблагоприятных варианта:

- мелкоочаговый или милиарный туберкулез,

- крупноочаговый туберкулез или казеозная пневмония.

Милиарный туберкулез, в свою очередь, может протекать в четырех формах:

- легочной,

- менингеальной,

- тифоидной,

- в форме сепсиса.

Они зависят от того, какой орган поражен в большей степени.

Справочно. При легочной форме преобладает клиническая картина дыхательной недостаточности, при менингеальной – поражения мозговых оболочек, при тифоидной на первый план выходит выраженная интоксикация. Острый милиарный сепсис характеризуется фульминантным течением и большим процентом смертельных исходов.

Казеозную пневмонию также можно назвать одной из разновидностей диссеминированного туберкулеза, однако часто её выделяют как отдельный вид заболевания. При казеозной пневмонии в короткие сроки микобактерии заселяют одно или оба легкого, превращая их в зоны тотального некроза. Этот процесс сопровождается высокой интоксикацией и быстро нарастающей дыхательной недостаточностью.

Подострый диссеминированный туберкулез легких

Может распространяться гематогенное по малому кругу или лимфогенно. Очаги в этом случае имеют средние размеры, иногда бывают сливными и достаточно крупными.

Справочно. Основная особенность такого типа течения – видны аффекты разной степени давности. Это может быть очаг в фазе инфильтрации, а рядом с ним тонкостенная полость или участок разрастания нежной соединительной ткани.

Такой туберкулез представляет меньше опасности для самого пациента, но лечить его сложно. Наличие подострого туберкулеза говорит о том, что очаги появились не единовременно, пациент болеет длительное время.

Хронический диссеминированный туберкулез легких

В подавляющем большинстве случае хроническая форма диссеминированного туберкулеза возникает тогда, когда пациент постоянно заражает сам себя на протяжении многих лет и повторно многократно болеет туберкулезом.

Справочно. В этом случае на фоне метатуберкулезных очагов появляются новые инфильтраты активного туберкулеза. Такой пациент имеет не только дыхательную недостаточность, но и признаки хронической гипоксии.

Для хроников возможно развитие осложнений таких, как:

- эмфизема,

- ателектазы,

- пневмосклероз.

Причины диссеминированного туберкулеза

Причина возникновения туберкулеза всегда одна – контакт с заразным больным на фоне снижения иммунитета. В случае  диссеминированного туберкулеза речь идет не просто о немного сниженной реактивности, а о патологически пониженном иммунном ответе или полном его отсутствии.

диссеминированного туберкулеза речь идет не просто о немного сниженной реактивности, а о патологически пониженном иммунном ответе или полном его отсутствии.

Возникнуть эта ситуация может в следующих случаях:

- ВИЧ-инфекция в стадии СПИД и пре-СПИД. Наиболее частая причина развития диссеминированного туберкулеза. В этом случае количество клеток, отвечающих за противостояние микобактериям туберкулеза (МБТ), резко снижено. МБТ могут беспрепятственно выходить в лимфатическую систему и кровеносное русло. Почти всегда диссеминированный процесс – признак ко-инфекции ВИЧ/туберкулез.

- Наличие тяжелых хронических заболеваний в стадии декомпенсации. Прежде всего это касается эндокринной патологии, например, сахарного диабета или гипотиреоза. В этом случае иммунитет также резко снижен.

- Роды. Во время беременности иммунитет всегда снижается, затяжные патологические роды могут вовсе оставить организм без должной защиты. В этом случае важно соблюдение правил асептики и рекомендаций врача по восстановлению родильницы. Иначе могут возникнуть многие инфекционные заболевания, в том числе распространенный туберкулез.

- Действие ионизирующего излучения. Радиация, прежде всего, пагубно влияет на наиболее активные клетки организма, в числе которых и клетки иммунитета. Это может быть случайное однократное или планомерное многократное облучение. Последнему подвергаются онкологические больные в ходе лечения раковых заболеваний.

- Химиотерапия. Её используют при онкологических и аутоиммунных болезнях, на иммунитет она действует подобно радиации.

- Период новорожденности. Всем детям при рождении делают прививку БЦЖ, защищающую их от туберкулеза. Если ребенок не был привит, он может перенести активный туберкулез. В этом возрасте иммунной системы еще нет, она только начинает развиваться, кроме того, тканевые барьеры таких детей проницаемы для всех патологических агентов. Именно потому у новорожденных часто бывает милиарный туберкулез или казеозная пневмония с туберкулезным менингитом, от которого дети часто погибают.

Внимание. Все перечисленные причины, кроме ВИЧ-инфекции, не очень часто приводят к диссеминации туберкулезного процесса. Потому фтизиатр, при обнаружении диссеминированного туберкулеза, прежде всего ищет ко-инфекцию ВИЧ/туберкулез и только при её опровержении рассматривает другие причины.

Симптомы диссеминированного туберкулеза легких

Изображение взято с сайта www.net-bolezniam.ru

Изображение взято с сайта www.net-bolezniam.ruКлиническая картина при диссеминированном туберкулезе во многом зависит от типа течения болезни. Особенно тяжело протекает острый диссеминированный туберкулез легких. Наиболее полиморфный его вид – милиарный.

При легочной форме милиарного туберкулеза пациент жалуется на одышку, сухой кашель, боль в грудной клетке, возможны приступы удушья, цианоз носогубного треугольника и пальцев рук.

Менингеальная форма характеризуется наличием менингеальных знаков: положительные симптомы Кернига и Брудзинского, нестерпимая головная боль, боязнь света и звуков, опистотонус.

Для тифоидной формы характерно повышение температуры свыше 38°С, озноб, боль во всем теле, затуманенное сознание, отсутствие аппетита.

Менингеальный сепсис может сочетать в себе разные формы, при этом все симптомы развиваются за несколько дней.

Для казеозной пневмонии характерно сочетание интоксикации с респираторным синдромом. У пациента может наблюдаться лихорадка, кашель, иногда одышка, снижение аппетита, головная боль. Большое значение при этом имеет объем поражения легочной ткани.

При подостром течении процесса могут быть симптомы затянувшегося респираторного заболевания: субфебрильная температура, невыраженный кашель, утомляемость. Дыхательная недостаточность или выраженная интоксикация встречаются редко, при большой активности процесса.

Для хронического течения характерно наличие признаков длительной гипоксии. Пациента мучает постоянная одышка, сухой кашель, его кожа бледная с цианотичным оттенком, грудная клетка уплощенная, впалая, четко видны ребра, одна из её половин может отставать в акте дыхания. Нередко встречается изменение пальцев рук в виде «барабанных палочек» с утолщением ногтевых фаланг.

Справочно. Иногда диссеминированный туберкулез легких протекает в стертой форме, но отсутствие симптомов наблюдается редко.

Дифференциальная диагностика

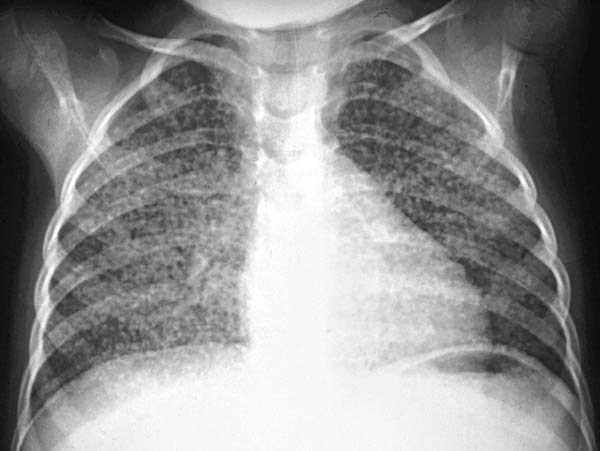

Диагностировать туберкулезные диссеминации можно с помощью рентгенографии легких в двух проекциях: прямой и боковой. При этом на фоне здоровой легочной ткани видны множественные мелкие участки затемнения.

Диагностировать туберкулезные диссеминации можно с помощью рентгенографии легких в двух проекциях: прямой и боковой. При этом на фоне здоровой легочной ткани видны множественные мелкие участки затемнения.

При казеозной пневмонии такое затемнение может занимать долю, одно или оба легкого. При хроническом течении процесса хорошо видна соединительная ткань, кальцификаты и полости. Если есть подозрение на милиарный туберкулез, следует исследовать другие органы и ткани с помощью рентгенографии, КТ или сцинтиграфии.

Справочно. В начале гематогенного воспаления в легких может быть не видно очагов туберкулеза, но хорошо виден сетчатый сосудистый рисунок. Это начало инфильтрации, которое часто можно наблюдать при ВИЧ инфекции. При лимфогенном туберкулезе хорошо видны увеличенные лимфатические узлы корня легкого, делающие его тень полициклической.

Отрицательная реакция Манту не опровергает диссеминированный туберкулез легких, а, наоборот, подтверждает возможность развития данного заболевания. Эта проба положительна только при напряженном иммунитете, а при данной форме туберкулеза иммунитет отсутствует.

Важно. Наиболее точным диагностическим критерием является обнаружение МБТ в мокроте, а также рост палочек на специальной питательной среде. С помощью этого исследования также определяют чувствительность бактерий к антибиотикам.

Диссеминированный туберкулез лечение

Этот вид туберкулеза поддается лечению достаточно тяжело. На антибиотики широкого спектра диссеминированный туберкулез, как правило, не реагирует.

Внимание. Стандартная схема лечения изониазидом и рифампицином может не дать результат. Дело в том, что в ослабленном организме микобактерии туберкулеза становятся сильнее. Они приобретают антибиотикорезистентность и стандартное лечение на них не действует.

Решают эту проблему путем определения чувствительности МБТ к антибиотикам и назначения тех препаратов, которые способны подействовать на микроорганизм. Кроме того, применяют иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, используют витаминотерапию. Если у больного диссеминированный туберкулез легких, лечение он проходит в стационаре.

При казеозной пневмонии иногда приходится удалять пораженный участок легкого затем, чтобы бактерии из него не попали в здоровые ткани.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от типа течения процесса и своевременности начатого лечения. Острый диссеминированный туберкулез может иметь благоприятный исход, если его быстро диагностируют и сразу подберут правильное лечение. В этом случае организм освободится от МБТ и осложнения не успеют возникнуть.

Прогноз зависит от типа течения процесса и своевременности начатого лечения. Острый диссеминированный туберкулез может иметь благоприятный исход, если его быстро диагностируют и сразу подберут правильное лечение. В этом случае организм освободится от МБТ и осложнения не успеют возникнуть.

Любое промедление может привести к потери большого объема легочной ткани, а также распространению микобактерий в различные органы. Милиарный сепсис является самой неблагоприятной формой заболевания, он может быстро привести к смерти.

Подострый и хронический туберкулез прогрессируют медленно, но прогноз является неблагоприятным. Соединительная ткань навсегда остается в легких, большое её количество приводит к дыхательной недостаточности, лечить которую можно только симптоматически.

Справочно. Профилактика диссеминированного туберкулеза заключается в поддержании иммунитета на должном уровне. Большое значение имеет своевременно начатая антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции. Для детей существует специфическая профилактика, которую проводят в первые сутки жизни и в семилетним возрасте путем вакцинации БЦЖ.

mypulmonolog.ru

Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

в гортани, костях и суставах, почках, гениталиях и других ор ганах.

Без лечения хронический диссеминированный туберкулез постепенно прогрессирует и трансформируется в фибрознокавернозный. Осложненное течение с развитием казеозной пневмонии может привести к быстрому прогрессированию за болевания и часто ведет к смерти больного.

Этиотропная терапия обычно вызывает частичное рассасы вание туберкулезных очагов. Большинство очагов уплотняется и инкапсулируется, а диффузные фиброзные изменения в лег ких со временем становятся более выраженными.

Клиническая картина. Различные патоморфологические из менения и патофизиологические расстройства, возникающие при диссеминированном туберкулезе, обусловливают большое разнообразие его клинических проявлений. Заболевание ино гда обнаруживают случайно при контрольной флюорографии. Однако гораздо чаще, примерно у 2/з больных, диссеминиро ванный туберкулез диагностируют при обследовании в связи с ухудшением состояния здоровья.

Острый диссеминированный (милиарный) туберкулез легких

обычно развивается в течение 3—5 дней, достигая полной вы раженности к 7—10-му дню болезни. Первыми появляются симптомы интоксикации: слабость, потливость, ухудшение аппетита, повышение температуры тела, головная боль, ино гда диспепсические расстройства. Температура быстро повы шается до 38—39 °С, отмечается лихорадка гектического типа. Нарастание интоксикации и функциональных расстройств со провождается потерей массы тела, адинамией, усилением пот ливости, оглушенностью или временной потерей сознания, бредом, тахикардией и акроцианозом. Характерный клиниче ский симптом — одышка. Возможно появление кашля, чаще сухого, иногда с выделением скудной слизистой мокроты. В отдельных случаях на передней поверхности груди и верх ней части живота выступает нежная розеолезная сыпь, обуслов ленная развитием токсико-аллергического тромбоваскулита.

Над всей поверхностью легких выявляют тимпанический легочный звук, ослабленное или жесткое дыхание, небольшое количество сухих или мелкопузырчатых хрипов. Нередко от мечают увеличение печени и селезенки, иногда умеренное вздутие живота.

Резко выраженные симптомы интоксикации с глубокими функциональными расстройствами ЦНС напоминают брюш ной тиф и являются основанием для диагностики тифоидной формы милиарного туберкулеза. Таких больных нередко пер воначально госпитализируют в общие инфекционные отде ления.

Одышка асфиксического типа, нарастающая тахикардия, акроцианоз, а также сухой надсадный кашель, обусловленный

studfile.net

заразен или нет в фазе инфильтрации, распада, хронический, подострый, острый, гематогенно-, дифференциальная диагностика, рентген, рентгенограмма, история болезни по фтизиатрии

Содержание материала:

Диссеминированный туберкулез – особая форма заболевания, сопровождающаяся появлением туберкулезных уплотнений, возникающих в результате гематогенного или лимфогенного распространения палочки Коха.

Виды болезни

Различают 3 фазы патологического процесса в организме пациента:

- острую;

- подострую;

- хроническую.

Все стадии туберкулеза можно наблюдать у пациентов из группы риска:

- ВИЧ-инфицированных;

- наркозависимых;

- страдающих сахарным диабетом.

Чахотка может носить ограниченный характер или охватывать весь организм больного. Очаги достигают размеров до 10 мм.

Острая форма

Острый диссеминированный туберкулез легких или милиарная форма болезни иногда сопровождается атипичным течением у пожилых людей. Распространенная форма заболевания нередко маскируется под патологию дыхательной системы.

Пациенты, страдающие острой формой туберкулеза, часто находятся в тяжелом состоянии. Человек, инфицированный МБТ, предъявляет следующие жалобы:

- на повышение температуры до 39°С;

- слабость;

- боль в поясничном отделе позвоночника.

Иногда развивается интоксикация, сопровождающаяся появлением единичных патологических кровоизлияний на коже.

Диссеминированный туберкулез легких заразен для окружающих.

Острый патологический процесс формируется в течение 5 суток от начала активизации возбудителя, вызывает снижение иммунитета и обширную бактериемию.

Пациент жалуется на слабость, чрезмерную потливость, головную боль, диарею, гипертермию. Наблюдают внезапную потерю сознания, одышку, кашель. На теле появляется розовая сыпь. Состояние больного может резко ухудшиться, развиваются следующие симптомы:

- вентиляционная недостаточность 3 степени;

- синдром легочного сердца;

- обструктивный бронхит.

Лечение острой формы распространенного туберкулеза проводят с помощью препаратов:

- противотуберкулезных медикаментов;

- противовоспалительных средств;

- десенсибилизирующих лекарств;

- антиоксидантов;

- иммуномодуляторов.

У детей милиарный туберкулез может протекать в тифоидной, легочной или форме менингита.

Подострая форма

1 стадия болезни характеризуется множественными клиническими симптомами.

Подострый диссеминированный туберкулез легких иногда можно спутать с болезнями:

- острым инфекционным процессом;

- гриппом;

- хроническим бронхитом.

Больной страдает умеренной интоксикацией, вечерней субфебрильной температурой.

Врач определяет жесткое дыхание в легких, влажные хрипы. В фазе инфильтрации многочисленные очаги сливаются друг с другом, образуя фокусы. Формируются каверны, имеющие тонкие стенки.

В фазе диссеминации разрушаются некротические образования. Формируются очаги распада, легочный рисунок проявляется в прикорневой зоне.

Подострая форма чахотки часто переходит в хроническую форму. Во время исследования и постановки диагноза врач исключает такие болезни, как плеврит или пневмонию. Лечение проводят согласно принятой схеме, но у пациента остаются рубцы даже после 12-месячного курса терапии.

Хроническая форма

Хронический диссеминированный туберкулез легких развивается в результате нерациональной терапии подострой формы чахотки.

Для патологического процесса характерны следующие признаки:

- продолжительное течение;

- волнообразный характер;

- фаза обострения;

- период ремиссии.

Пациента беспокоят следующие симптомы:

- небольшой кашель с гнойной мокротой;

- одышка;

- слабость;

- температура 37-37,5°С;

- кровохарканье;

- признаки сердечной недостаточности.

При рентгенологическом исследовании определяют:

- очаговые тени;

- изменения на верхушке легкого;

- образование фиброзной ткани;

- появление цирроза;

- эмфизему в нижних отделах больного органа.

У пациента наблюдают смещение средостения вправо, нарушение формы диафрагмы. Хронический процесс носит волнообразный характер.

Туберкулез — не приговор! Наша постоянная читательница порекомендовала действенный метод! Новое открытие! Ученые выявили лучшее средство, которое моментально избавит вас от туберкулеза. 5 лет исследований!!! Самостоятельное лечение в домашних условиях! Тщательно ознакомившись с ним, мы решили предложить его и вашему вниманию. Читать далее >>

Нередко появляются сопутствующие поражения органов:

- туберкулез гортани;

- заболевания почек;

- поражение костей, суставов;

- инфекция половых органов;

- изменения в плевральной полости.

Причины и симптомы

В группу риска по заболеванию туберкулезом, затрагивающим органы и ткани организма, входят следующие категории лиц:

- ВИЧ-инфицированные пациенты;

- больные, страдающие алкоголизмом;

- наркоманы;

- инвалиды с сопутствующей патологией;

- люди, отбывающие наказание в колонии строгого режима.

У 36,6% пациентов обнаруживают наличие острого диссеминированного процесса. У некоторых больных выявлена чахотка в фазе распада легочной ткани.

Заболевание возникает вследствие недостаточно эффективной терапии первичного процесса, в результате развития воспаления и быстрой генерализации инфекции.

Болезнь проявляется следующими симптомами:

- повышением температуры и лихорадкой;

- одышкой;

- признаками воспаления мозговых оболочек;

- слабостью.

Нередко начало чахотки острое, с резко выраженной интоксикацией, кашлем с небольшим количеством мокроты. Больного беспокоит ночной пот, адинамия, ускоренное сердцебиение, синюшность кончиков пальцев, иногда преобладает желтушное окрашивание кожи.

В подострой стадии болезни кашель влажный. Выделяется гнойная мокрота, появляется кровохарканье и одышка. При прослушивании в легких определяют влажные хрипы. В мокроте обнаруживают палочку Коха.

Диагностика

Диагностика диссеминированного туберкулеза (милиарного) основывается на следующих данных:

- сборе анамнеза;

- осмотре больного;

- иммунодиагностике – пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л, анализах крови, мочи, мокроты.

Необходима рентгенограмма органов грудной клетки или КТ.

Микробиологическое изучение материала (смыва бронхов, исследования микробов) не всегда дает возможность поставить точный диагноз, т. к. МБТ обнаруживают редко.

Рентгенография – основной метод исследования. У ребенка с высокой температурой и респираторными проявлениями на снимке диссеминированного туберкулеза и рентгене фиксируют расширения корней легких, увеличенные ВГЛУ и кальцинаты.

Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза легких основывается на лихорадочном состоянии пациента, которое может появиться в связи с развитием вирусного заболевания или пневмонии.

Милиарный туберкулез определяют в период первичного инфицирования. Реакция Манту увеличена, в месте введения препарата кожа уплотнена. Диагностические исследования выявляют: лейкоцитоз до 10-15 * 10 в 9 степени/л, увеличение нейтрофилов до 20%, рост моноцитов.

На рентгеновском снимке определяют:

- снижение прозрачности легочных полей;

- плохо выраженный рисунок легких.

Лечение

Гематогенно-диссеминированный туберкулез лечат химиотерапевтическими препаратами. Пациенту назначают медикаменты:

- Рифампицин;

- Изониазид;

- Этамбутол;

- Стрептомицин;

- Пиразинамид.

Каждая история болезни содержит сведения о назначении противотуберкулезных АБ (Изониазид + Этамбутол, Изониазид + Пиразинамид). Чахотку лечат кортикостероидными медикаментами и иммуномодуляторами. Лечение диссеминированного туберкулеза у взрослых проводится в стационаре.

1 этап терапии предназначен для пациентов, выделяющих микобактерию в окружающую среду. Курс лечения чахотки состоит из интенсивной фазы, которая длится 2-4 месяца. Поддерживающая стадия терапии продолжается 7 месяцев. У пациента изучают клинико-рентгенологическую динамику болезни, величину СОЭ, массивность бактериовыделения.

Больному назначают комплексную терапию Изониазидом, Рифампицином, Пиразинамидом, Этамбутолом в дозе, соответствующей его весу. Этамбутол нередко заменяют Стрептомицином, который применяют в/м в течение 2 месяцев.

В случае заболевания очаговой пневмонией назначают АБ широкого спектра действия, химиопрепараты, витамины, иммуномодуляторы. Больной принимает Ципролет, Изониазид, Рифампицин.

Для лечения казеозной пневмонии назначают:

- антиоксиданты;

- антигипоксанты;

- иммуномодуляторы;

- гормональные препараты.

АБ используют только после бактериального посева мокроты. Во второй фазе терапии назначают следующую схему: Изониазид (Н), Рифампицин (R) + Пиразинамид (Z) + Этамбутол (Е) + Стрептомицин (S) в течение 2 месяцев.

Профилактика

В случае своевременного обнаружения диссеминированного процесса исход заболевания благоприятный. Подострая фаза чахотки проходит стадию обратного развития, но может обрести хроническую форму.

Чтобы не заразиться распространенной формой туберкулеза, необходимо:

- предупреждать первичный инфекционный процесс;

- лечить диагностированное заболевание;

- своевременно ставить реакцию Манту и Диаскинтест;

- осуществлять профилактические мероприятия (флюорографию) среди взрослого населения.

В нормативно-правовых документах по фтизиатрии указано, что больной, перенесший подострую форму туберкулеза, в течение 2 лет должен посещать врача противотуберкулезного диспансера и находиться на специальном учете.

protuberkulez.info

Диссеминированный туберкулез легких – что это такое?

Диссеминированный туберкулез легких – недуг коварный и весьма тяжело протекающий. Какие процессы при нем происходят в организме, как они проявляются и что применяют для лечения?

Как протекает

Диссеминированный туберкулез легких – такой клинически выделенный вид протекания туберкулеза, при котором в обоих легких, реже – в одном, наблюдается многочисленные очаги воспаления. Происхождение очагов лимфогенно или гематогенно – в зависимости от вида распространения микробактерий.

В подавляющем большинстве случаев такой процесс не затрагивает других органов. В среднем только у 10% больных микобактерии попадают за пределы легких.

Диссеменированный туберкулёз лёгких на снимке рентгена.

Данный вид патогенного состояния чаще всего возникает или у пожилых людей, или у лиц с выраженным иммунодефицитом – дети и подростки болеют ей редко. Так же невысок процент и летальных исходов.

В зависимости от степени распространения и влияния воспалительных процессов медики выделяют три формы заболевания:

- Острая. Бывает крупно очаговая или милиарная (мелко очаговая). Распространение возбудителей преимущественно гематогенное.

- Подострая. Генез здесь лимфогенный или гематогенный. Очаги размеров средних или крупных.

- Хроническая. Возникает при многократном повторном инфицировании микобактериями.

Важно! Регулярное прохождение флюорографического исследования поможет излечить болезнь на ранних стадиях и не доводить дело до осложнений.

Отличие от других форм заболевания

При диссеминированном туберкулезе легких течение воспалительного процесса отличается от такового при других видах заболевания. Вот в чем разница:

- В подавляющем большинстве случаев остальные органы не затронуты инфекцией.

- Нет фиброзных изменений и уплотнения ткани в местах поражения.

- Динамика процесса умеренная.

- Очаги менее 1 см в диаметре.

Симптомы

Различные формы диссеминированного туберкулеза легких имеют собственные особенности симптоматики. Около 33% процентов случаев заболевания выявляются при очередной флюорографии, в остальных случаях больные приходят к врачу сами с теми или иными жалобами.

Острая форма заболевания в начале течения обычно похожа на пневмонию или ОРВИ. Температура повышается до 38°С, возникает головная боль. Так же больного начинает преследовать сухой кашель и одышка. За 1-2 недель симптоматика усиливается. В некоторых вариантах течения болезни возможно быстрое развитие сильной интоксикации организма, сопровождающееся бредом и общим нарушение восприятия.

Как отдельный вид острого диссеминированного туберкулеза легких, выделяют острейший туберкулезный сепсис. Проявляется он в виде быстрого развития интоксикации, приводящей к явлениям, характерным для инфекционно-токсического шока. Острое течение с лихорадкой, сердечной недостаточностью и одышкой в течение полутора месяцев заканчивается летально. Характерно для больных с поздней стадией ВИЧ-инфекции.

Подострая форма напоминает по всем проявлением бронхит. Отличие в том, что появляются такие нехарактерные для бронхита явления, как раздражительность, слабость, похудание, боль в боку и потеря аппетита.

Хронический вид заболевания без обострения вообще бессимптомен. При активизации процесса появляются признаки интоксикации. Если процесс протекает уже долгое время — дыхательная недостаточность не заставит себя долго ждать.

В сочетании с поражением органов, могут сначала проявиться именно органические симптомы – боль в горле при поражении гортани.

Вне зависимости от вида протекания заболевания, следующие симптомы являются поводом для обращения к врачу:

- Снижения аппетита на фоне постоянного падения массы тела;

- Длительный, не проходящий кашель сухой или с выделением минимального количества мокроты;

- Повышение температуры тела без объяснимой причины;

- Слабость;

- Одышка.

Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации всегда сопровождается наличием кровохарканья.

Диагностика

При диссеминированном туберкулезе легких характерны такие проявления в процессе физикального обследования (выявление диагноза), как влажные мелко и средне-пузырчатые хрипы вкупе с ослабленным дыханием.

Исследование крови выявляет лейкопению, прогрессирующую эозинопению, лимфопению, увеличение СОЭ.

Многие люди задают вопрос — диссеминированный туберкулез легких заразен или нет? Ответ достаточно прост, как и при других видах туберкулеза, здесь важно наличие или отсутствие выделения бактерий. Если в мокроте бактерии обнаруживаются – то да, такой человек может заразить окружающих. Но важно помнить, что опасен только длительный контакт. При отсутствии иммунодефицита однократный контакт не приводит к заражению.

В случае данной формы заболевания бактериовыделение характерно для примерно половины случаев болезни.

В зависимости от вида протекания патологических процессов их проявление при рентгеновском обследовании будет различным.

- Острое течение характеризуется появление в обоих легких очагов распада, чье расположение симметрично.

- При подострой форме очаги тяготеют к слиянию. Здесь возможно образование полостей распада.

- Хроническая форма выделяется асимметрией располагающихся очагов, различных форм и очертаний.

Рентгенография в большинстве случаев требует дополнения томографией.

Реакция Манту при хронической форме течения патогенного процесса может быть отрицательной – это связанно с развитием вторичного иммунодефицита.

При пальпации можно обнаружить, что печень и селезёнка будут увеличены в размерах, как правило, незначительно. Часто в диагностической картине появляется лабильный пульс и тахикардия, прежде несвойственная заболевшему.

Могут ввести в заблуждения неопытных диагностов ложно отрицательные туберкулиновые пробы, но вкупе с другими признаками заболевания они лишь дополняют общую картину недуга.

Важным моментом для дифференциации диагноза могут стать результаты диагностической бронхоскопии. На слизистой оболочке бронха при данном заболевании можно обнаружить небольшие туберкулезные бугорки. Для дополнительной диагностики может быть назначена биопсия легкого или лимфоузла.

Данный тип туберкулеза очень важно отличить от пневмокониоза, альвеолита, саркоидоза и очаговой пневмонии, симптомы могут быть идентичны, и необходима рентгенография.

Диссеминированный туберкулез легких лечат в стационарных условиях специализированных учреждений фтизиатрического профиля.

Отличительной особенностью именно диссеминированной формы протекания являются показания к применению иммуномодуляторов и кортикостероидов (гормоны). Для этих целей подходит 15-20 мг/сут препарата преднизолон, который необходимо употреблять в течении 6-8 недель совместно с лейкинфероном или Т-активином. Также в некоторых схемах лечения фтизиатры используют альфа интерферон.

При проведении химиотерапии очень важным условиям является соблюдение всех предписаний фтизиатра. В противном случае, особенно при срыве приема препаратов, велик риск повторного инфицирования и приобретения бактериями резистентности к применяемым лекарствам. Исход лечения благоприятен, если оно было начато при первых появлениях симптомов, и этиотропная терапия была проведена полноценным курсом.

Опасность в том, что есть возможность осложнения в виде туберкулезного менингита, именно он чаще всего вызывает гибель больного при этой форме туберкулеза. Подострое течение может быть или вылечено, так же как острое, с полным рассасыванием очагов воспаления и закрытием каверн, так и перейти в длительную, хроническую и сложно поддающуюся лечению форму.

Неблагоприятным развитием хронического диссеминированного туберкулеза может стать его переход в фиброзно-кавернозный туберкулез и распространение очагов вне легких.

При отсутствии прогресса в терапии, при образовании каверн и кровотечении из них, показано хирургическое вмешательство.

Внимание! При грамотно начатом и доведённом до конца лечении современная медицина позволяет добиться полного восстановления всех функций организма. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить недуг самостоятельно!

tuberkulez-legkikh.ru

Диссеминированный туберкулез легких: фазы, диагностика, лечение

Диссеминированный туберкулез легких: фазы, диагностика, лечение.

Диссеминированный туберкулез легких – образование множества очагов в дыхательных путях со специфическим воспалением, по причине проникновения микобактерий гематогенным, лимфогенным способом.

Течение заболевания чаще проходит в острой форме, иногда подострой, хронической.

Наблюдается клиническая картина – недомогание, одышка, гиперемия, харканье кровью, откашливание.

Главные методы обнаружения рентгенологическое исследование, туберкулиновая диагностика, наличие МБТ в слизи (мокроте) и секрете бронхов.

Назначается схематическое лечение с применением противотуберкулезных препаратов.

Течение туберкулеза проходит в генерализованной форме, поражая легочные ткани и другие органы.

Установление диагноза диссеминированный туберкулез легких наблюдается у 90% инфицированных людей.

Из них 8-15% эпизодов приходится на органы дыхания.

Этой формой туберкулеза в основном болеют люди пожилого возраста, из-за пониженного иммунитета. У детей и подростков такая форма возникает крайне редко.

Смертность при диссеменированном туберкулезе составляет 3% от общего числа погибших при данном недуге.

Формы диссеминированного туберкулеза легких

Поступление микобактерий в организм зависит от его формы распределения:

- гематогенной;

- лимфогенной;

- лимфобронхогенной.

В большинстве случаев встречается гематогенный способ, бывает мелкоочаговым (1-2 мм), крупноочаговым (8-10 мм).

Прохождение флюорографии может помочь обнаружить густую диссеминацию (просовидную), расположившуюся в обоих легких симметрично.

Иногда вызывает лихорадку с четко выраженной интоксикацией (тифоидный тип).

Течение такого туберкулеза может проходить по легочному типу.

Крупноочаговый туберкулез легочных тканей острой формы проходит по типу казеозной пневмонии.

Очаги — симметричные, размещаются в верхней части доли.

Прогресс образования крупных очагов допускает деструкцию легких, образование каверн.

Присутствует наличие гематогенного, лимфогенного генеза.

Первый вариант находится в верхней части легочной доли, второй – нижней и прикорневой, соединяется со сформировавшимся лимфангитом.

Размеры очагов могут быть — средними, крупными, совмещаться с каверной, также с пневмосклерозом.

Первоначальная форма начинается при вторичном заражении микобактериями.

Диссеминация легочных тканей полиморфна, очаги преображаются в разные стадии давности; размеры – мелкие, средние, крупные. Увеличение количества происходит во время обострения.

Это способствует образованию диффузного пневмосклероза, фиброзных, цирротических видоизменений верхней части доли.

Причины диссеминированного туберкулеза легких

Диссеминированный туберкулез легких – следствие осложнения первичного типа.

Во вторичном виде развивается у больных перенесших первичную форму инфекции.

Микобактерии распространяются в кровеносных сосудах, лимфатических узлах из очага легких, костей, также мочеполовой системы.

Развивается при определенных ситуациях – туберкулезная бактериемия (бактериолимфия), резкое снижение резинстентности.

Инфекционные эндемии — грипп, корь, ВИЧ — помогают распределению МБТ по всему организму.

Также распространение МБТ может распространяться при алкоголизме, аллергии, наркомании, при переохлаждении.

Эндокринные болезни (сахарный диабет разной степени), гормональные преобразования (беременность, пожилой возраст) провоцируют онтогенез диссеминированного туберкулеза.

Группа риска контакт с инфицированным человеком, выделяющим микобактерии, дети не вакцинированные БЦЖ.

Понижение иммунитета, провоцирует повторные заражения остаточных очагов, тогда микобактерии поступают в лимфатическую и кровяную систему.

Когда в кровь их поступает много, может развиться туберкулезный сепсис.

Медленный кровоток, густота легочных капилляров, венул способствуют оседанию диссеминированного МБТ.

Симптомы диссеминированного туберкулеза легких

Зачастую, диссеминированный туберкулез легких обнаруживается совершенно случайно, во время прохождения плановой флюорографии.

Это примерно треть инфицированных больных, остальные приходят на прием врача целенаправленно, ощущая недомогания.

Начальная стадия схожа на ОРВИ, внебольничную пневмонию (первые 48 часов).

Стремительное повышение температуры (фебрильная лихорадка) до 38-39 0С, диспепсия, выраженная головная боль.

С развитием симптомов, происходит образование лающего кашля, цианоза, одышки, наступает резкое ухудшение в течение 14 дней.

Температурные показатели упорно держатся в пределах 40 0С, при кашле выделяется гнойная слизь (мокрота), обильное потоотделение.

Тифоидная форма способствует расстройству координации, затуманенностью сознания, возникновению бреда.

К этому присоединяются – тошнота, дыхательная недостаточность легких.

Воспалительный процесс, переходящий в мозговую оболочку, может способствовать развитию менингеальной формы.

Диссеминированный туберкулез легких редко переходит в острую стадию, но в течение заболевания прослеживается туберкулезный сепсис.

Под эту категорию попадают люди с пониженным иммунитетом. Протекает тяжело, появляются симптомы легочная лихорадка, легочно-сердечная недостаточность, гепатоспленомегаия.

Клинические показатели плохо распознаются, диссеминированный туберкулез легких напоминает бронхит затяжной формы.

Его отличия – предельно умеренная раздражительность, бессилие, ухудшение аппетита, сильное похудение, периодическая гипертермия, болевые ощущения в боку, небольшой влажный кашель.

Диссеминированный туберкулез легких развивается без видимых симптомов.

В момент вспышки воспалительного процесса, возникают симптомы отравления, в случае длительного течения заболевания – дыхательная недостаточность.

Может присоединиться туберкулез трахеи, почек, гениталий, суставов.

Вырисовываются симптомы дисфония, болевые ощущения в позвоночных отделах, гематурия, бесплодие.

Диагностика диссеминированного туберкулеза легких

Обследование физиональным способом (пальпация, перкуссия грудной клетки) обнаруживает слабое дыхание; мелкие, средние пузырчатые хрипы.

Гемограмма показывает резкое ухудшение клинической картины лейкоцитоз преобразовывается в лейкопению, повышаются показатели СОЭ.

Выявление микобактерий происходит только у половины инфицированных.

Чтобы иметь возможность установить максимально точный диагноз, применяют метод люмбальная пункция из спинномозговой жидкости для исследования на наличие диссеминированного туберкулеза.

Рентгеносемиотика легочной ткани – предполагает знание клинических показателей достоверно.

Обострение определяется большим наличием очагов (однотипных) в обоих легких, симметричным расположением по направлению сосудов.

Подострая диссеминация провоцирует очаги сливаться, тем самым образовывая полость распада.

Ассиметричное распределение очагов присуще хронической форме диссеминации, они различной формы, очертаний. Это обусловлено тем, насколько давно человек инфицирован.

Рентгенографическое исследование обычно дополняют прохождением цифровой томографии.

Первоначальная стадия острой формы — реакция на пробу Манту в меру положительная, далее совсем затухает.

Воздействие на туберкулин слабоположительное, проявляется в хроническом виде и подостром.

Диагностирование бронхоскопией выявляет наличие туберкулезных бугорков.

Эндоскопический способ диагностики — исследование биопсии бронх, лимфатических узлов.

Лечение диссеминированного туберкулеза легких и профилактика

Главным составляющим в лечении является – это размещение пациента в специализированный туберкулезный диспансер.

Предписанные фтизиатром медикаментозное лечение, химиотерапия должны соблюдаться в обязательном порядке.

Назначаются такие препараты этабунол, изониазид, рифампицин, если туберкулез не отвечает должным образом на действующие лекарства, и состояние преобразовывается в хроническую форму, присоединяют пиразинамид.

Терапия в активном применении продолжается до окончательного исчезновения очагов диссеминации.

После, от шести до девяти месяцев лечение проводят двумя видами противотуберкулезных антибиотиков.

Подключают кортикостероиды, иммуномодуляторы, в индивидуальных случаях применяют оперативную коллапсотерапию.

Осложнения после острого туберкулезного менингита — приводят к погибели пациента.

Лечение диссеминированного туберкулеза легких является длительным, многолетним процессом на пути к выздоровлению.

Может привести к осложнениям, формированием внелегочных очагов.

Своевременное диагностирование, и проведение курса этиотропной терапии, позволяет достичь благоприятного исхода.

Необходимо проведение плановых вакцинаций детей, ежегодное прохождение рентгенографии, флюорографии.

Обязательное условие — в течение двух лет наблюдаться у специализированного врача.

Видео по теме

tuberkulezstop.ru

заразен или нет, в фазе инфильтрации, распада, лечение, хронический

Когда бактерии туберкулеза распространяются по организму при помощи кровотока — это милиарная форма болезни. Диссеминированный туберкулез чаще всего развивается таким образом.

Выделяют три формы заболевания: острая, подострый диссеминированный туберкулез легких, хроническая.

Во фтизиопульмонологии выделяют следующие основные симптомы патологии: кашель, одышка, общее недомогание, отхаркивание кровью.

С латинского языка слово «диссеминация» переводится как «рассеивание». Действительно, при данном виде туберкулеза бактерии как бы рассеиваются по всему организму при помощи кровотока. Микроорганизмы также распространяются по лимфе, процесс диссеминаций может наблюдаться в 1 органе или сразу в нескольких.

Общая характеристика заболевания

При диссеминированном МБТ наблюдаются множественные поражения, поэтому терапия болезни крайне осложнена.

Палочка Коха — возбудитель болезни. Распространиться в организме она может следующими путями:

- Гематогенный путь диссеминированного туберкулеза — это основной путь развития болезни.

- Лимфогенный. Чаще всего этот тип туберкулеза распространяется таким путем, если в организме имеется застой лимфостаз.

- Лимфогематогенный — это пограничный вариант. Сначала микробы распространяются по лимфе, а конечной их точкой является грудной проток. Через полую вену они могут распространиться по всему организму.

Болезнь может развиться по ряду причин:

- Ослабление защитных функций организма.

- Отсутствие инсоляции.

- Иммуносупрессия, в том числе и медикаментозная.

- Физиотерапия, проведенная неправильно.

- Состояния, при которых наблюдается иммунодефицит.

- Плохие социальные условия жизни.

Болезнь может протекать в различных формах:

- При острой форме чаще всего бактерии распространяются гематогенным путем. Кроме того, диссеминирующий туберкулез может быть мелкоочаговым и крупноочаговым. Для проведения при диссеминированном туберкулезе дифференциальной диагностики применяют туберкулиновую пробу, бактериологическое исследование мокроты, при необходимости — другие виды обследования. Рентген выявляет просовидную диссеминацию обоих легких.

- Хроническая форма развивается на фоне запущенной острой и практически не поддается терапии. Если наступает диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и в фазе распада, то легочная ткань постепенно разрушается, болезнь быстро прогрессирует.

К основным симптомам хронического течения относятся кашель, одышка и кровохаркание. Кроме того, хронический диссеминированный туберкулез легких может развиться и при повторном заражении. - Подострая форма характеризуется наличием очагов болезни в верхних отделах легких (в случае гематогенного генеза) и в нижних (лимфогенный генез). Патогенные образования занимают большие участки и сочетаются с пневмосклерозом. По своим симптомам напоминают бронхит или воспаление легких. При выявлении болезни на раннем этапе возможно полное рассасывание очагов воспаления. Если этого не сделать, разовьется казеозная пневмония.

Лечение основывается на приеме противотуберкулезных препаратов. В противном случае не исключен летальный исход.

Кроме того, задача врача состоит в том, чтобы определить степень заразности диссеминированного туберкулеза легких. Если она высока, то больного изолируют от общества в отдельное медицинское заведение, где проводится антибактериальная терапия.

Особенности симптоматики

Диссеминированный процесс может протекать по-разному, в зависимости от вида туберкулеза:

- Туберкулезный сепсис.

- Милиарный МБТ.

- Хроническое течение.

- Подострая фаза болезни.

Туберкулезный сепсис проявляется длительной интоксикацией, которая перерастает в инфекционно-токсический шок. Температура повышается до высоких отметок, человек ощущает озноб, начинается обильное потоотделение, становится тяжело дышать, нарастает сердечная недостаточность. Такое состояние угрожает жизни больного и нередко заканчивается летальным исходом, в особенности если у человека была диагностирована 5 стадия СПИДа. На рентгеновском снимке пораженные участки будут явно просматриваться.

Диссеминированный туберкулез легких в острой форме протекает по типу остальных инфекций дыхательных путей. Нарушается сон, аппетит, возникают расстройства диспепсического плана, повышается температура тела. В это время задача врача — собрать анамнез пациента и выявить, с кем из туберкулезных больных он контактировал.

Легочные формы болезни протекают с общими симптомами интоксикации и нарушениями работы дыхательной системы. Менингиальная форма проявляется признаками интоксикации и поражением нервной системы.

Изучив историю больного, врач может выявить его длительное общение с людьми, больными туберкулезом. Кроме того, он должен определить провоцирующие факторы, которые стали толчком к развитию болезни. Это могут быть тяжелые физические или психические травмы, сопутствующие патологии, беременность, послеродовой период.

Клинически симптомы разных форм могут преобладать у различных пациентов:

- При легочной форме проявляются признаки острых бронхолегочных инфекций, развивается недостаточность дыхания и выраженная интоксикация.

- При тифоидной форме в истории болезни по фтизиатрии при диссеминированном туберкулезе также зафиксирована интоксикация организма.

- При менингиальной форме бактерии проникают в отделы головного мозга, что проявляется характерными симптомами, присутствует обширная интоксикация.

Диагностические мероприятия

Сначала врач должен собрать следующие диагностические данные о пациенте:

- Клиническую картину возникновения первых симптомов.

- Проводится физикальный осмотр.

- Сбор анамнеза.

- Выясняется статус пациента.

- Проводится рентгенограмма и рентгеносемиотика.

- Туберкулиновая проба (реакция Манту).

- КТ.

- Лабораторные анализы мочи и крови.

- Трехкратная сдача мокроты.

При диагностике болезни следует учесть то, что туберкулез способен поражать и другие органы и ткани. Явные изменения будут выявлены в первую очередь при рентгенологическом обследовании.

Лечение заболевания

Лечение диссеминированного туберкулеза осуществляется противомикробными препаратами по специально разработанной схеме. Ее называют DOTS-программой, и она принята во всем мире.

Терапия осуществляется следующими противотуберкулезными лекарствами:

- Изониазид;

- Рифампицин;

- Стрептомицин;

- Пиразинамид.

Не исключена гормональная терапия такими препаратами, как Преднизолон или Лейкинферон.

Лечение осуществляется только в условиях специализированного стационара. Говорить о выздоровлении можно после рассасывания очагов инфильтрации, отрицательных результатов анализа мокроты на ВК, а также замыкания каверн.

Но даже в том случае, если больного выписывают из больничного отделения, он еще на протяжении 6-9 месяцев должен принимать препараты Изониазида, Этамбутола, Пиразинамида. Эта поддерживающая терапия позволит окончательно избавить человека от признаков болезни.

Даже при правильном лечении в некоторых случаях возможны осложнения, не говоря уже о запущенных патологиях. Осложнения в легких бывают следующего плана:

- Появление полостей с гноем.

- Скопление жидкости.

Иногда приходится удалять гной из плевральной полости путем откачивания. В последующем необходима обязательная бактериальная терапия. После этого врач подбирает иммуномодуляторы. Самые часто применяемые из них: Левамизол, Метилурацил, Декарис.

Желательно применять по назначению врача следующие средства для увеличения сопротивляемости организма:

- Токоферол.

- Витаминные составы с группой В.

- Витамин C.

Хирургическое лечение назначается, если имеется необходимость удаления очагов при кавернозной форме туберкулеза.

Данное заболевание предусматривает строгое соблюдение всех рекомендаций врача.

Порой пациенту требуется психическая и психологическая помощь, т.к. туберкулез относится к тяжелым заболеваниям.

Следующие осложнения зачастую могут вызвать летальный исход:

- Респираторный дистресс-синдром, возникающий у взрослых. Он приводит к легочной недостаточности.

- Воспалительный процесс в тканях печени.

- Нарушение работы легких, что приводит к частым рецидивам диссеминированного туберкулеза.

- Переход болезни в хроническую форму.

Туберкулез в детском возрасте

В детском и подростковом возрасте туберкулез диссеминированного течения диагностируется как первичное заболевание. К счастью, болезнь у детей диагностируется крайне редко.

Сложность такой патологии заключается в путях ее распространения. В основном это гематогенный путь. Поэтому туберкулез быстро прогрессирует, а клетки дифференцируют.

У ребенка развивается интоксикация организма, кашель сухой, одышка.

На рентгене видны небольшие изменения в легких, но в то же время наблюдается прогрессирование дыхательной недостаточности. Возможно увеличение в размерах печени и селезенки. Если терапия диссеминированного туберкулеза не была эффективной, то у ребенка появляются симптомы легочно-сердечной недостаточности.

Милиарная форма туберкулеза тоже может диагностироваться у детей. При обследовании выявляются множественные бугорки в легких. Симптомы проявляются интоксикацией, общим недомоганием, кашлем и одышкой. Развивается заторможенность действий, ребенок жалуется на головные боли и сонливость. При обследовании маленького пациента выявляется увеличение печени и селезенки, а проба Манту дает положительный результат.

Терапия будет длительной, но при правильном применении противотуберкулезных медикаментов ребенок сможет избавиться от симптомов болезни и вернуться к здоровому образу жизни.

Патологические процессы в тканях

Болезнь характеризуется появлением множественных бугорков в тканях легких. Инфицирование распространяется по всему организму, виной тому служит микобактерия туберкулеза, воспаление распространяется на лимфатические узлы.

Большая часть бактерий гибнет, но в детском возрасте часто воспаление активизируется в легочной паренхиме. После отмирания ее клеток развивается соединительная ткань. Поэтому очаг воспаления значительно расширяется. Возможно развитие плеврита или пневмонии. Больной человек начинает отхаркивать мокроту. Образовавшиеся полости в легких именуются кавернами.

Туберкулезная интоксикация проникает в лимфоузлы. Там со временем формируется соединительная ткань, и процесс заживления осуществляется с большим трудом.

При диссеменированном туберкулезе в некоторых случаях происходит значительное увеличение лимфатических узлов в корневой части больного органа. Происходит сдавливание крупных сосудов, что значительно затрудняет снабжение легочной ткани кислородом.

Микроорганизмы туберкулеза способны проникнуть в любые органы и системы человека, в особенности почечные ткани и кости. При рассмотрении рентгеновского снимка будут видны все зафиксированные патологические процессы.

Болезнь активизируется при снижении иммунитета у человека.

Прогноз заболевания

Прогноз болезни во многом зависит от стадии заболевания и вида туберкулеза.

Так, следующие процессы в организме будут указывать на исход заболевания:

- О благоприятном исходе диссеминированного туберкулеза можно говорить при полном рассасывании и заживлении каверн и очагов.

- Об относительном исходе говорит частичное рассасывание каверн. При таких обстоятельствах человек находится под постоянным контролем врача, но в госпитализации не нуждается.

- Если диссеминированный туберкулез перешел в казеозную пневмонию, то речь идет о неизлечимой болезни.

Таким образом, необходимо знать, что лечение должно начинаться своевременно. Только в этом случае прогноз будет благополучным.

Чтобы не заразиться туберкулезом, необходимо соблюдать меры профилактики. Новорожденные дети получают соответствующую прививку еще в роддоме. Легочные заболевания должны лечиться своевременно. Избегайте контакта с зараженными людьми. Следует носить респираторную маску во время общения с больным туберкулезом. Если защититься не удалось (заразными являются лишь те, у кого микобактериальная форма инфекции), то следует в срочном порядке пройти диагностику и профилактическое лечение. Поэтому на вопрос о том, заразен или нет данный вид туберкулеза, нужно ответить положительно.

tuberkulez.pro

Диссеминированный туберкулез легких (Милиарный туберкулез). Диссеминированный туберкулез легких — заразен или нет? Диссеминированный туберкулез легких

Диссеминированный туберкулез легких — одна из форм туберкулеза, при возникновении поражает дыхательные пути на всем их протяжении, этим отличается от обычной формы, при которой страдают отдельные участки органов дыхания.

Сущность патологии

На долю данной патологии приходится до 25% случаев и до 10% смертей из всех видов туберкулеза. В зависимости от характера распространения микобактерий заболевание подразделяется на гематогенный (самый частый), когда распространение и проникновение возбудителя происходит по кровеносным сосудам, и заражение через лимфу и бронхи. Любой из вариантов имеет острое, подострое или хроническое течение. Болеют взрослые, у детей и подростков заболевание встречается очень редко.

Диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) опасен в плане заражения, т.к. идет выделение микобактерий (палочки Коха) в окружающую среду. Инфекция передается в большинстве случаев воздушно-капельным путем при большой скученности людей в быту, на работе, транспорте, контактно от больного через посуду, одежду, еду и внутриутробно от матери плоду. При этом среди населения имеются группы риска для заражения: невакцинированные БЦЖ дети, люди с пониженным иммунитетом (больные ВИЧ, СПИД, принимающие иммунодепрессанты, при голодании, длительной инсоляции), страдающие сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка, имеющие профзаболевания (пылевые заболевания легких), наркоманы, алкоголики, БОМЖи.

Симптоматические проявления

В 65-70% случаев диссеминированный туберкулез легких выявляется при ухудшении состояния, в 30-35% — случайно при флюорографии, при этом клиника не соответствует тяжести рентгенологической картины.

Симптомы болезни вначале напоминают ОРВИ, грипп, бронхит: это обычно длительный субфебрилитет, ночная потливость, слабость, короткое покашливание или влажный кашель со слизью, похудение, снижение аппетита. Обычно человек не придает значения этим симптомам, списывая все это на утомление, недостаток витаминов. Но при туберкулезе эти симптомы не исчезают, а нарастают: кашель становится постоянным, в мокроте появляется гной и прожилки крови, температура повышается, человек истощается.

При туберкулезе характерна волнообразность течения с обострениями и стиханиями (ремиссии).

В своем развитии тубпроцесс проходит 3 стадии: инфильтрация, распад, обсеменение. У больных может присутствовать 1 или все 3 компонента. Активным процесс становится при обсеменении. Если у человека имеется туберкулема (гнойник с валиком соединительной ткани), тогда гов

papeleta.ru